Die Drehorgel im Wandel der Zeit in Frankfurt am Main

In diesem Bereich finden Sie Quellen, historische Informationen, Zeugnisse, Kuriositäten, alte Bilder, Fotos, Postkarten und Ansichtskarten zum Thema Drehorgel und Leierkasten in Frankfurt am Main und Umgebung.

▷ Alte Bilder/Fotos

▷ Historische Schriften/Quellen

▷ Alte Postkarten/Ansichtskarten

Bis weit ins 20. Jahrhundert hinein waren Drehorgelleute, insbesondere im urbanen Raum, als Straßenmusiker präsent, so auch in der Stadt Frankfurt am Main. Im Gegensatz zum heutzutage weit verbreiteten Klischee eines Bettelinstruments genossen Drehorgeln als innovative Hightech-Musikinstrumente zu jener Zeit eine besondere Wertschätzung und Bedeutung.

Sie dienten als Überbringer der neuesten Melodien aus den Bereichen klassische, populäre und volkstümliche Musik. Die Drehorgeln trugen maßgeblich zur Verbreitung und Popularisierung des zeitgenössischen Musikrepertoires bei, indem sie die Melodien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machten (1).

Der Artikel "Drehorgel" in der Enzyklopädie "Musik in Geschichte und Gegenwart" betont die damalige Bedeutung des Drehorgelspiels als Medium zur Vermittlung musikalischer Bildung an die breite Bevölkerung (2):

"Die große Bedeutung der Drehorgel ist heute kaum mehr nachvollziehbar. Sie brachte in früheren Jahrhunderten Musik auch in die entlegensten Dörfer und Hinterhöfe und trug in hohem Maße zur musikalischen Bildung und zur Verbreitung von Musik bei. Im 19. Jh. wurden die neuesten Opernmelodien in weit stärkerem Maße durch die Drehorgel als durch die Opernhäuser bekannt gemacht."

Quellen zur Verbreitung der neuen Musik im 19. und 20. Jahrhundert durch die Drehorgel enthält dieses PDF-Dokument (3). - Der Musikhistoriker Hans-Joachim Moser schildert im Jahr 1924 (4):

"[W]as war das ehedem hübsch, wenn auf der Messe der Bänkelsänger seine Moritaten und Balladen zum Leierkasten sang und seine Frau an einer Leinwand mit dem Zeigestock die Ereignisse aufwies! Die Bauernburschen staunten und kauften dann den Text 'Vier neue Lieder von diesem Jahr'; sie lernten die Melodien rasch nach dem Ohr und brachten die neuen Lieder heim aufs Dorf - so entstand die wunderliche 'Sangesgemeinschaft über Berg und Tal'."

In England und Frankreich war die Drehorgel auch als Salon- und Kircheninstrument beliebt.

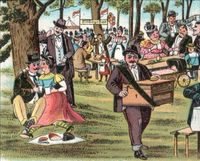

Frankfurter Feste - Der Wäldchestag.

Auf den Frankfurter Festen sorgten Drehorgelleute für musikalische Unterhaltung und gute Stimmung. Die Publikation "Wäldchestag 1976. Beobachtungen und Impressioenen" des Instituts für Kulturanthropologie und Eurpäische Ethnologie der Universität Frankfurt beschreibt das Geschehen auf dem "Frankfurter Nationalfeiertag" im Jahr 1976 (5). Die Autoren zitieren den Frankfurter Literaten Johann Jakob Fries (1826-1901). Der Aufsatz ist im Volltext zugänglich.

Die Ursprünge und Entwicklung des Wäldchestags beleuchtet die Publikation "'Wäldchestag'. Zur Geschichte eines Frankfurter Stadtfestes." des Instituts für Kulturanthropologie und Eurpäische Ethnologie der Universität Frankfurt (6). Ebenfalls im Volltext zugänglich.

Siehe auch: Drehorgel, Drehorgelleute, Drehorgelmusik und Drehorgelbau in den Medien und der Literatur

Orgelbautradition in Frankfurt am Main

Die Orgelbauwerkstatt Voigt in Frankfurt-Höchst